部活をしているとどうしても忙しくなったり、疲れがたまることがある!ここではそんな部活生のための時間管理法と計画術についてお伝えするよ!

時間を管理するには

まず勉強や部活に限ったことではなく、時間というものはとても貴重だということを覚えておいてほしいです。時間を管理することは「タイムマネジメント」と一般的にはよばれていますが、このタイムマネジメント力は「行動を管理すること」つまり、自分自身のコントロールのことなのです。

時間の使い方が上手いといろんなところに違いが出てきます。同じ部活をしていても、成績の差がかなり違ったり、忙しくても高得点をとる子は大体時間管理がめちゃくちゃ上手いです。地頭のよさどうこうよりも、自分自身のコントロールが上手なのです。

時間を管理すること、自分でコントロールすることは大人でも難しい。でもこれはとても必要なスキルだから部活と勉強の両立を通して身につけよう!

時間管理のコツ

時間管理のコツその①

頭の中で考えずにカレンダーや手帳に書き込もう

まずは頭のなかで「今日はこれやって、明日はこれやって…」と考えるのではなくて、しっかりと文字におこして明確化していこう。そのときの立てるステップは次のとおり。

- やるべきことを書き出す

- 使える時間を書き出す

- いつ何をやるか決める

この3つの順番でスケジュールを立てるようにしてみましょう。この「やるべきことを書き出す」のときに重要なのは優先順位をつけることです。

特にこれは部活と勉強の両立のなかでとっても重要。試合前ならば部活のことのほうが優先順位では先にくるし、もうすぐテストがあるなら多少部活のことをほっておいてでも勉強を優先する必要があります。やるべきことを書き出したら「1,2,3‥」と順位をつける習慣をもちましょう!

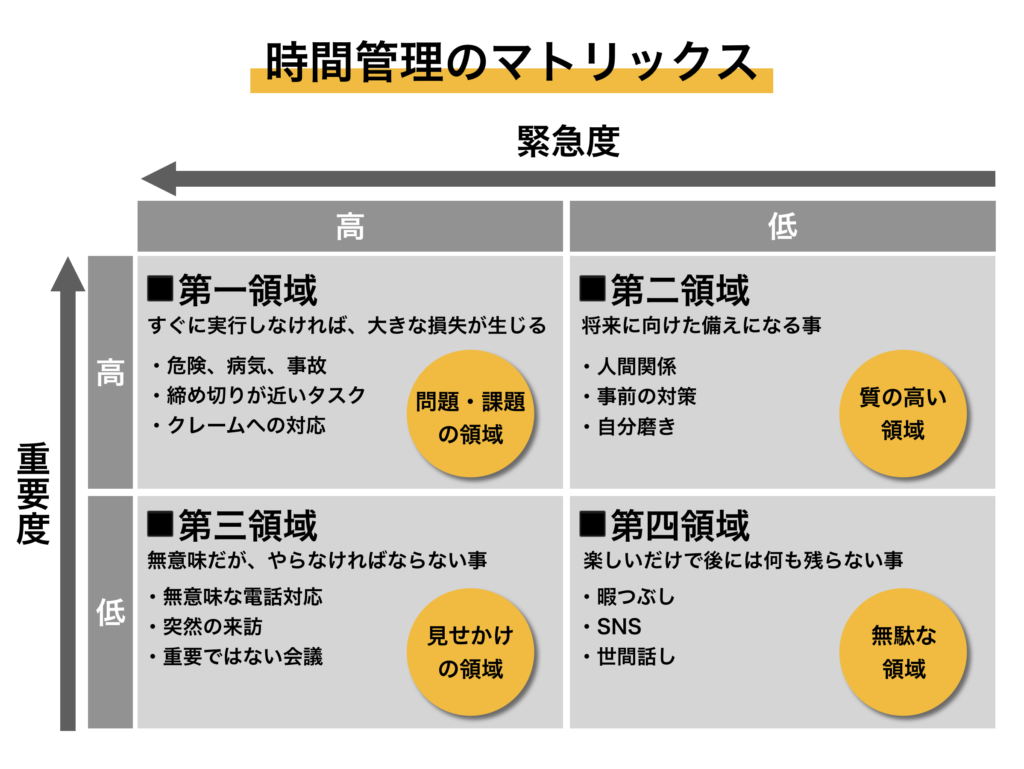

ちなみにこの優先順位をつけるときに「時間のマトリックス」という図をこれからは思い出してほしいです。

これはやるべきことを「緊急度」と「重要度」で分けたものなのですが、この「第1領域」と書いてあるものから順番に終わらせる必要があります。

例えば、「明日小テストがあってその勉強をしないといけない」というのは緊急かつ重要なことだから第1領域になるし、すぐに取り掛かる必要があります。「ジャンプ力アップのために毎日10分トレーニングをする」というのは必要ではあるけど、緊急ではない。これは第2領域にあたるから、小テスト勉強をしたあとに取り掛かるべきことになる。こんなふうに緊急度と重要度を考えることが優先順位をつけるうえで重要なことです。

逆に第4領域にあたる、緊急でも重要でもないことに割く時間はなるべきくない方がいいですよね。リラックスする時間ももちろん大事ですが!

次に自分の起きてから寝るまでの1日の時間の流れを書き出してみましょう!そうすることでスキマ時間に勉強ができそうな時間を見つけることができたり、意外な場所で時間を無駄にしていることや、案外ボーっとスマホを見ている時間があることにも気づけます。

そして「いつ何をやるか決める」ときに立てた予定をスケジュールとして書き込むと思うんだけど、そのときに「次のテストで10点アップ」「ワーク3周やる」など目標を書いておくとグッドです。モチベーションアップにもつながります。

勉強計画術

時間管理の続きから入りますが、まずは勉強計画をたてるうえではなにをいつするかというのをある程度決めておくと便利です。

ポイント

決まった時間に勉強することを決める

例えば、スキマ時間ができたときや帰宅後に「よし、勉強しよう!なにからやろう」って考えるとかなりそれだけで時間の無駄ができてしまう。

だからこそ、帰宅後は制服のまま宿題だけ終わらす、スキマ時間は英単語の暗記帳を見る、寝る前には理科の勉強をする‥などあらかじめ大体やることを決めてルーティン化すると悩まなくてすむ。

前日の夜に次の日に何をやるか決めて優先順位をつけておくと、スムーズにとりかかることができますよ!

そして、時間が限られている部活生にとってはいかに短時間で集中して勉強できるかがカギになってきます。ただ、いつもいつも集中して行うのは正直難しいです。だからこそ内容までこだわって大まかな計画を立てておくと便利になります。

ポイント

時間だけではなく勉強する内容まであらかじめ決めておくと良い

例えば、部活をしたあとの夜に数学の問題や国語や英語の長文にとりかかろうとすると疲れてねむくなってウトウト集中できないし、なんだかさらに眠くなってしまいます。

そんなときは、簡単な計算問題や声に出しての音読や暗記、など手や身体を動かして勉強するような内容にすると眠気がなくなって集中できます。

逆に朝は脳みそが比較的冴えているから、数学や英語の長文問題に取り組むのに効果的なタイミング。テスト前で机にむかってまとまった時間がとれるときには、しっかりと手を動かして問題を解くことに集中して、それ以外のスキマ時間では繰り返し見て覚えることにフォーカスしましょう。

朝勉強するとかなりはかどるから、夜はすぐ眠くなっちゃうという人はおすすめですよ!

勉強計画を立てるときのポイント

注意するべきこと①

好きな科目だけに偏らないようにする

自分で計画を立てるときはどうしても苦手な教科や嫌いな教科を避けてしまいがちになります。でもそうなるとテストの点数もかなり偏ってしまうので、テスト勉強のときに計画を立てたら一度必ず見返すようにしましょう。

そして、次のポイントはめちゃくちゃ大事です。

ポイント

インプット3、アウトプット7を意識して計画しよう

インプットとは知識を頭に取り入れること、つまり暗記に近いイメージ。アウトプットっていうのはインプットの反対で知識を外に出すこと、つまり問題を解いたり人に教えるようなイメージ。

「勉強しているのに成績が伸びない…」という人の多くが、インプットのほうばかりに時間をつかいこなしてしまって、全くアウトプットができていなかったりします。

でも、記憶に残るときっていうのは「脳が思い出そうとしたとき」なんです。つまり、知識を入れっぱなしのインプットだけでは実は全然覚えることはできていないのです。教科書を読んでるだけだとテストの点数はあがらないです。

別の章でも言っていたように、全てを覚えきってから問題演習しようとするのではなく、まずは一通りみたら問題を解け!って伝えていたのはこのインプットアウトプットの法則にめちゃくちゃ関係があります。

そしてこのインプット3、アウトプット7という割合がベストということは脳科学でしっかりと証明されているので、アウトプットを少し重視するようにしてみましょう。

そして、より部活生が効率良く勉強するならば

ポイント

インプット3→授業時間に覚える、スキマ時間をフル活用

アウトプット7→まとまった時間がとれるときに問題を繰り返し解く

こんなふうに計画をたてるとかなり上手くいきます。問題演習をしたり、ワークを何週もすると間違える問題は大体毎回似たようなものになると思うので、間違ったらそのつどインプットしましょう。そして時間をおいてまた問題をときます。この繰り返しがあると知識として記憶に定着しやすいし、テストの実践形式にも近いかたちで勉強ができます。

インプットしただけはもう終わり。なんなら問題を解いて覚えるくらいのイメージでOK。あとは友達に教えたり、友達と問題を出し合いするのもアウトプットのひとつだね!

テスト勉強の前はほとんどの人が計画をたてると思いますが、このインプットアウトプットの比率を意識しながらやってみましょう。

勉強が計画通りにいかなかったとき

まず計画通りにいかなかったときは、もしかしたらそもそも計画をつめこみすぎていたという可能性もあります。人間は3時間かかるようなものでも、「1時間でいけるきがする!」と思いがちです。ただ、そうなるとあとから困るので計画は余裕をもってたてるようにしましょう。

勉強が計画通りにいかなかったときは、途中で調整するようにしましょう。そのときも優先順位をつけることは忘れずに。

ちなみに大まかな計画をたてることは大事だけど、細かく分刻みで立てるのはおすすめしないです。上手くいかなかったときに必要以上に落ち込んでしまうことが多いからです。

特に完璧主義な人ほどよく落ち込んでしまいますよね。

そして計画を立ててもなかなか立てなおせないという人もいるんだけど、そもそも計画のたてかたというのは2種類あって

計画の立て方

①時間型(〇時から〇時まで××の勉強をする)

②成果型(今日は単語100個覚える)

というような2つに分かれる。もちろんどちらで立ててもいいんだけども、できれば成果型のほうで計画を立てることを私はおすすめします。

①の時間型だと机の上に座って終了になってしまうことが多い。成果型のほうがやる気はでると思うし、ゴールが見えている!

コメント